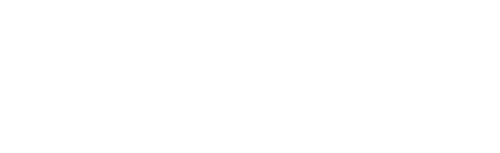

Avec la solennité de la Pentecôte, nous célébrons le début de l’Eglise et le commencement de la mission des disciples pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. Comme les disciples, autrefois réunis dans la crainte et l’incertitude autour de Marie au cénacle, nous aussi, avec notre passé et notre histoire, avons reçu de notre Seigneur Jésus la promesse de l’Esprit Saint.

SOMMAIRE

- EDITORIAL

- MOT DE L'ÉVÊQUE - "N’ayez pas peur que votre prochain devienne saint"

Le contrat de confiance

- ÉGLISE UNIVERSELLE - Message de sa Sainteté le Pape François Pour la 1ère journée mondiale des enfants

- LITURGIE

- VIE DUD DIOCESE

-

- Présentation de la paroisse du François

- Des pistes éducatives pour l’éducation des enfants

- Témoignage d’une maman

- Jubilé du Renouveau charismatique catholique de la Martinique;

- « La femme poto-mitan, héritière de la négresse marronne ?;

- La chapelle de Pontaléry, lieu de mémoire Sonjé, prédjé é adoré - Commémoration de l’abolition de l’esclavage à la paroisse de Rivière-Salée

- PAGES JEUNES

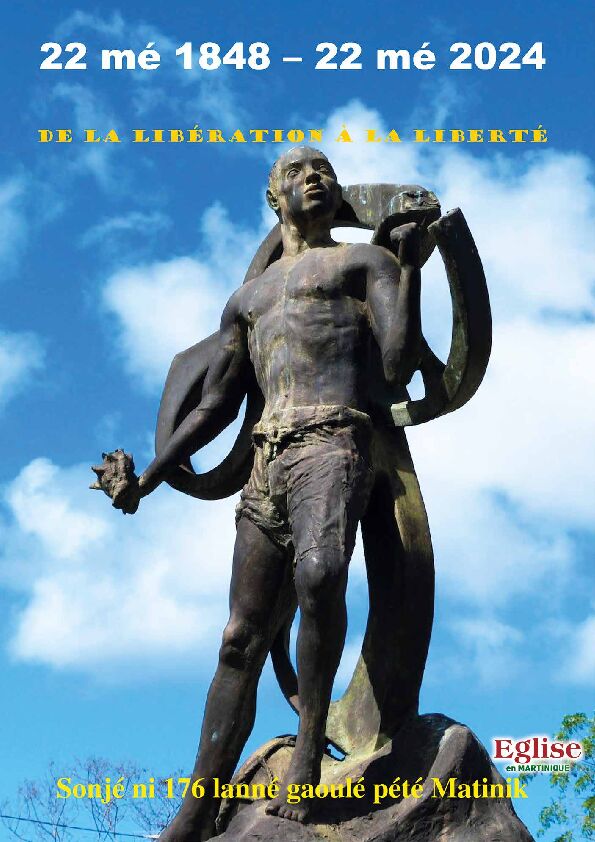

- DOSSIER "De la libération à la Liberté"

- ANTJÈ LÉGLIZ-LA - "Femmes dans l'Eglise "

S'ABONNER

Pour vous abonner à la revue diocésaine "Eglise en Martinique" et le recevoir directement chez vous en avant-première :

Je m'abonne !

Abonnement en ligne sécurisé avec un compte sur l'extranet du diocèse

ou

Par courrier avec ce bulletin :

Téléchargez ici, remplissez et renvoyez le bulletin d'abonnement par courrier à l'adresse indiquée

TARIFS

- 2€ le numéro

- 40€ / annuel pour la Martinique ( 24 numéros)

- 44€ / annuel pour la Guadeloupe et la Guyane ( 24 numéros)

- 50€ / annuel pour la Métropole et l'étranger ( 24 numéros)

CONTACT

Pour toute demande liée à la revue diocésaine "Eglise en Martinique" / Gestion des abonnements, vous pouvez contacter le secrétariat :

Eve-Lyne BAZIN : egliseenmartinique@gmail.com - 0596 72 55 04

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Jean-Michel MONCONTHOUR (DEI)

RÉDACTEUR EN CHEF : P. Crépin HOUNZA

Tirages : 8000 ex - I.S.S.N 0759-4895 Commission paritaire N°1115L87225

Mise en page - Impression : Caraïb Ediprint

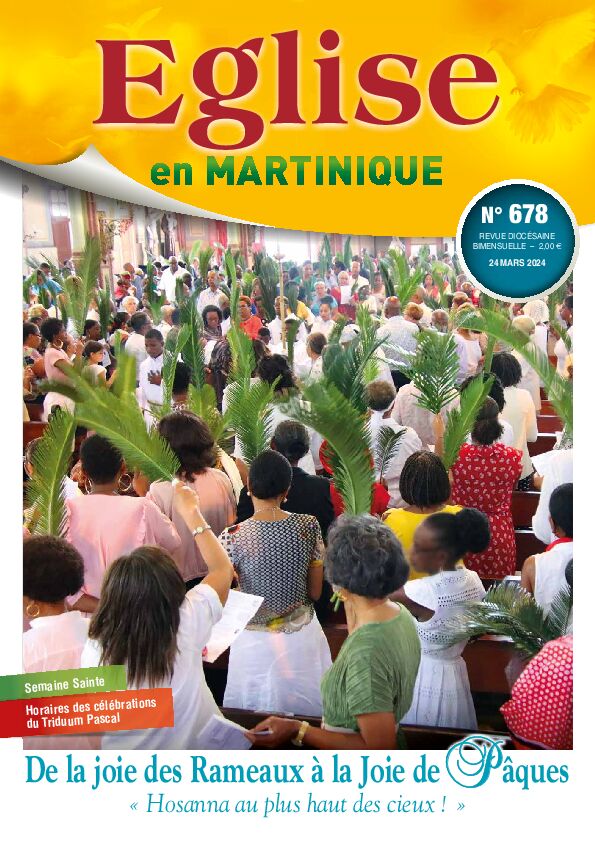

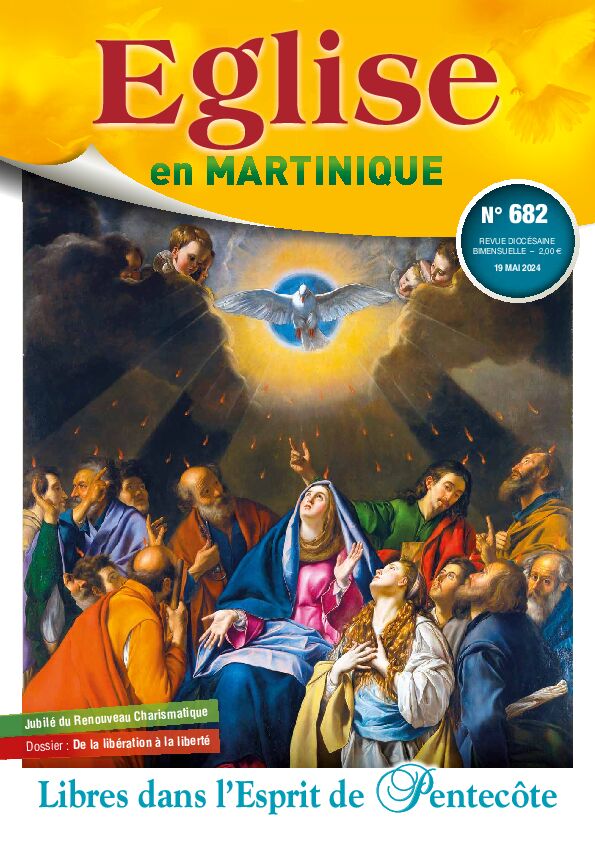

Page 1

Eglise

en MARTINIQUE

Libres dans l’Esprit de PPentecôte

N° 682

REVUE DIOCÉSAINE

BIMENSUELLE – 2,00 €

19 MAI 2024

Hommage au père Filopon

Dossier : De la libération à la liberté

Jubilé du Renouveau Charismatique

Page 2

2

3

Sommaire

A

vec la solennité de la Pentecôte, nous célébrons le

début de l’Eglise et le commencement de la mission des

disciples pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. Comme

les disciples, autrefois réunis dans la crainte et l’incertitude

autour de Marie au cénacle, nous aussi, avec notre passé et

notre histoire, avons reçu de notre Seigneur Jésus la promesse

de l’Esprit Saint. Nous sommes appelés à la liberté et à un

avenir renouvelé par le Saint-Esprit. Le récit de la Pentecôte

nous montre comment l’Esprit Saint a la capacité de vaincre

la peur, de libérer l’humain de l’esclavage et de remplir les

cœurs d’une confiance inébranlable. L’Esprit Saint n’offre pas

une échappatoire temporaire aux épreuves. Il instaure une

transformation durable et définitive. Les disciples, remplis du

Saint Esprit, étaient transformés à tel point que leurs proches

avaient du mal à les reconnaître. Dans la stupéfaction et

l’émerveillement, ils disaient : « ces gens qui parlent ne sont-ils

pas tous des Galiléens ? ». Ce sont en effet des hommes et des

femmes en qui l’Esprit Saint est à l’œuvre : Ils parlent, chacun

les comprenait dans sa propre langue ; ils annoncent la Bonne

Nouvelle sans peur, ils guérissent les malades… Laissons-nous

habiter et conduire par l’Esprit de Dieu.

Inspiré par ce même Esprit Saint, le Pape François propose

l’organisation de la première Journée mondiale des enfants, les

24 et 25 mai 2024, autour du thème : « Voici que je fais toute chose

nouvelle ». Par ces mots, le pape nous invite à saisir la nouveauté

suscitée par l’Esprit en nous et autour de nous. Cette journée

voulue par le pape coïncide avec la fête des mères. De diverses

manières, les enfants renouvelleront leur gratitude et leur amour

à leur mère qui, en réponse, peuvent reprendre cette belle phrase

à leur égard : « tu es précieux aux yeux de Dieu » et à mes yeux.

Dans le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage

le 22 mai, les membres de l’Observatoire socio-Politique de

l’Eglise en Martinique (l’OSPEM) jettent, dans ce numéro de

notre revue diocésaine, un regard d’espérance sur la Martinique

d’aujourd’hui à travers une réflexion approfondie sur la

thématique De la libération à la liberté : La liberté souhaitée par

tous doit être l’œuvre de tous et être construite par tous dans la

confiance réciproque.

La rubrique ‘La vie du Diocèse’ de cette parution articule

actualité, histoire, mémoire, foi et culture avec des sujets comme

l’éducation des enfants, le témoignage d’une maman, la femme

poto-mitan, les lieux et les temps de mémoires, le jubilé de la

grande aventure spirituelle du Renouveau charismatique en

Martinique.

Nous croyons que l’Esprit est toujours à l’œuvre dans le monde.

Qu’il descende sur la Martinique et la renouvelle ! Que les fêtes,

les manifestations et les temps forts organisés en ces temps-ci se

vivent dans la mouvance de l’Esprit Saint.

Bonne fête de la Pentecôte

Bonnes fêtes à tous et à toutes

Père Crépin Hounza ■

« Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté »

2 Cor. 3,17

EDITORIAL

MOT DE L’EVÊQUE

LITURGIE

VIE DU DIOCÈSE

• La Parole Dominicale

• Un regard d’espérance

sur la Martinique d’aujourdhui

• Femmes dans l’Église

• Présentation de la paroisse du François

• Des pistes éducatives

pour l’éducation des enfants

• Témoignage d’une maman

• Jubilé du Renouveau charismatique

catholique de la Martinique

• La femme poto-mitan, héritière de la

négresse marronne ?

• La chapelle de Pontaléry, lieu de mémoire

• Sonjé, prédjé é adoré - Commémoration

de l’abolition de l’esclavage à la paroisse

de Rivière-Salée

• N’ayez pas peur que votre prochain

devienne saint

• Message du Saint-Père pour la première

Journée Mondiale des Enfants

3

• Message du Saint-Père pour la première • Message du Saint-Père pour la première

EGLISE UNIVERSELLE

6

7

8

9

10

12

13

AN TJÈ LÉGLIZ-LA 18

Dossier : DE LA LIBÉRATION

À LA LIBERTÉ

4

5

EDITORIAL 2

AGENDA DE L'EVEQUE 19

14

DIRECTEUR DE PUBLICATION : Jean-Michel MONCONTHOUR

RÉDACTEUR EN CHEF : père Crépin HOUNZA

MISE EN PAGE – IMPRESSION

Caraïb Ediprint – Bois Quarré – 97232 Lamentin – Tél. 05 96 50 28 28

TIRAGE : 8 000 EXEMPLAIRES

I.S.S.N. 0759-4895 –

Commission paritaire N° 1115L87225

ADMINISTRATION – RÉDACTION

Archevêché de la Martinique – Rue du R.P. Pinchon

97200 Fort de France - Tél. 05 96 63 70 70

SERVICE DES ABONNEMENTS

Archevêché de la Martinique – BP 586

97207 Fort de France Cedex – Tél. 05 96 63 70 70 – 05 96 72 55 04

http://martinique.catholique.fr – egliseenmartinique@gmail.com

Page 3

ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 3

D

ieu a choisi un moyen bien

précis pour annoncer la

Bonne Nouvelle aux pauvres

et aux captifs, pour relever notre

pays, pourtant baptisé dans la foi

catholique, mais qui passe à côté de

son destin par manque d'amour et

de réconciliation ! Depuis 2000 ans,

Jésus donne part au salut en suscitant

un Peuple de prêtres, peuple de rois,

une assemblée de saints ! C’est nous,

l’Église. Nous avons reçu en héritage

l’intégralité des moyens du salut.

Ce peuple se fonde sur un contrat

de confiance entre ses membres : je

confie mon chemin de sainteté à mes

frères et je me sens responsable de

leur salut éternel.

Là, se joue la foi dans l’Église : Qu’est-ce

que je souhaite pour mon prochain ?

Quelles sont, selon moi, ses intentions

quand il me parle, m'encourage,

me fait une correction, me rend un

service, me fait un cadeau, exerce son

ministère ou son autorité ?… Dans mes

interactions communautaires, est-ce

que je me sens en sécurité fraternelle

avec les fidèles, les responsables, les

prêtres, les évêques ? Ou est-ce que

je me tiens à distance, ne devant rien

à quiconque et n’attendant rien de

personne… chak bèt-a-fé ka kléré pou

nam-li !?

Dieu Notre Père ne peut se contenter

de ce que ses enfants l'aiment, Il

veut aussi qu'ils s’aiment entre eux

et travaillent au salut les uns des

autres. Il attend de chaque fidèle

qu’il soit un mendiant d’amour : non

pas une personne imbue et parfaite

(ce qui engendre mépris, médisances

et déceptions) mais un pauvre qui

veut suivre Jésus, vivre dans l'Esprit

et faire confiance à ses frères pour

l’aider à devenir saint !

Être saint, ce n'est pas suivre une

petite morale qui n'embête personne,

mais avoir le désir permanent de

suivre Dieu dans l’Église malgré

ses faiblesses. C’est pourquoi,

s’évitant de fréquenter ceux qui nous

tirent vers le bas, il vaut mieux vivre

avec des pécheurs qui nous aident à

devenir saints qu'avec de « bonnes

personnes » qui nous flattent,

nous croient déjà parfaits, passent

leur chemin ou se dispensent de

s’intéresser à notre salut.

Pouvons-nous en vérité garantir aux

nouveaux convertis, aux couples en

situation irrégulière (on dit plutôt

« en cheminement »), à nos jeunes

plus ou moins cathos, aux pratiquants

occasionnels, aux visiteurs d’un

instant, mais aussi aux grenouilles de

bénitier les plus assidues, à chaque

prêtre, à chaque séminariste… que

s'ils répondent à l’appel de donner

leur vie à la suite du Christ dans notre

communauté, ils seront accueillis

avec bienveillance et accompagnés

avec amour dans un chemin de

sainteté. Par la grâce, savons-nous

nous aimer dans une confiance

réciproque malgré les limites de

notre humanité pécheresse !?

OUI ! Dieu merci, malgré les

inévitables désillusions, nos prêtres,

à la messe chrismale, renouvellent

le don d’eux-mêmes pour ce peuple

que Dieu leur a confié. Chaque

année, ils se confient à l’évêque

et aux fidèles pour être conduits

à la sainteté, et non pas portés au

pinacle, calomniés ou induits en

tentation ! Ils redonnent leur vie à

cette communauté qui se confie à

leur ministère pour devenir le peuple

saint que Dieu s’est acquis au prix de

son sang.

OUI ! Dieu merci, le peuple, à son

tour, fait confiance au clergé. Tant

de fidèles mettent leur vie entre

les mains de leurs pasteurs et

leurconfient la mise en œuvre du

projet de Dieu et l’ambition divine

de la sainteté.

Notre contrat confiance entre évêques,

prêtres et baptisés est donc réel et

incontournable. Il honore la Sainte

Trinité et fait de nous un royaume

de prêtres. Cette alliance mutuelle,

même si l’ennemi la déteste, cherche

à l’éroder, à l’ébranler par le péché et

tant d’évènements douloureux, est

garantie par le sacrifice du Fils et le

don de l’Esprit.

N’ayons donc pas peur que notre

prochain devienne saint !

Ainsi commence la Communion des

saints !

+ Fr David Macaire, Archevêque

de Saint-Pierre et Fort-de-France

■

N’ayez pas peur que votre prochain

devienne saint

Le contrat de confiance

MOT DE L’ÉVÊQUE

Page 4

ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 6824

EGLISE UNIVERSELLE

C

hers enfants,

Votre première Journée

Mondiale approche : elle aura

lieu à Rome les 25 et 26 mai. C‛est

pourquoi j‛ai pensé à vous envoyer un

message. […].

Je l‛adresse avant tout à chacun de

vous personnellement, à toi, cher

enfant, parce que “tu es précieux”

aux yeux de Dieu (Is 43, 4), comme la

Bible nous l‛enseigne et comme Jésus

l‛a démontré tant de fois.

En même temps, j‛adresse ce message

à tous, parce que vous êtes tous

importants et parce qu‛ensemble,

proches et lointains, vous manifestez

le désir de chacun d‛entre nous de

grandir et de se renouveler. Vous nous

rappelez que nous sommes tous des

enfants et des frères, et que personne

ne peut exister sans quelqu‛un qui l‛ait

mis au monde, ni grandir sans avoir

d‛autres personnes à qui donner de

l‛amour et de qui recevoir de l‛amour

Ainsi, vous tous, les enfants, qui êtes la

joie de vos parents et de vos familles,

vous êtes aussi la joie de l‛humanité et

de l‛Église dans lesquelles chacun est

comme un maillon d‛une très longue

chaîne qui s‛étend du passé à l‛avenir

et qui couvre toute la terre. C‛est

pourquoi je vous recommande de

toujours écouter attentivement les

histoires des grands : de vos mamans,

de vos papas, de vos grands-parents

et de vos arrière-grands-parents ! […].

Mes petits amis, pour nous renouveler

et renouveler le monde, il ne suffit

pas que nous soyons ensemble entre

nous : Il est nécessaire de rester

unis à Jésus. De lui, nous recevons

beaucoup de courage : il est toujours

proche, son Esprit nous précède et

nous accompagne sur les chemins

du monde. Jésus nous dit : « Voici

que je fais toutes choses nouvelles »

(Ap 21, 5) ; ce sont les paroles que

j'ai choisies comme thème de votre

première Journée mondiale. Ces mots

nous invitent à devenir aussi agiles que

des enfants pour saisir la nouveauté

suscitée par l'Esprit en nous et

autour de nous. Avec Jésus, nous

pouvons rêver d‛une humanité nouvelle

et nous engager dans une société

plus fraternelle et attentive à notre

maison commune, en commençant par

des choses simples, comme saluer

les autres, demander la permission,

s‛excuser, dire merci. Le monde se

transforme d‛abord par de petites

choses, sans avoir honte de ne faire

que de petits pas. Au contraire,

notre petitesse nous rappelle que

nous sommes fragiles et que nous

avons besoin les uns des autres,

comme les membres d‛un seul corps

(cf. Rm 12,5 ; 1 Co 12, 26).[…]

Au contraire, si l‛on est ensemble,

tout est différent ! Pensez à vos

amis : comme il est beau d‛être avec

eux, à la maison, à l‛école, en paroisse,

à l‛aumônerie, partout ; de jouer, de

chanter, de découvrir de nouvelles

choses, de s‛amuser, tous ensemble,

sans laisser personne de côté. L‛amitié

est très belle et ne grandit que de

cette façon, dans le partage et le

pardon, avec patience, courage,

créativité et imagination, sans peur

et sans préjugés.

Et maintenant, je veux

vous confier un secret

important : pour être vraiment

heureux, il faut prier, beaucoup prier,

tous les jours, parce que la prière

nous relie directement à Dieu, elle

remplit notre cœur de lumière et de

chaleur et nous aide à tout faire avec

confiance et sérénité. Jésus aussi

priait toujours le Père. Et savez-vous

comment il l‛appelait ? Dans sa langue,

il l‛appelait simplement Abba, ce qui

signifie Papa (cf. Mc 14, 36). Faisons-le

nous aussi ! Nous le sentirons toujours

proche. Jésus lui-même nous l‛a promis

lorsqu‛il a dit : « Là où deux ou trois

sont réunis en mon nom, je suis au

milieu d‛eux » (Mt 18, 20). […]

Chers amis, Dieu, qui nous aime depuis

toujours (cf. Jr 1, 5), a pour nous le

regard du papa le plus aimant et de

la maman la plus tendre. Il ne nous

oublie jamais (cf. Is 49,15) et nous

accompagne chaque jour et nous

renouvelle par son Esprit.

Avec la Très Sainte Vierge Marie et

saint Joseph, prions avec ces mots :

Viens, Esprit Saint,

montre-nous ta beauté

reflétée dans les visages

des enfants de la terre.

Viens Jésus,

qui fais toutes choses nouvelles,

qui es le chemin qui nous conduit

au Père,

viens et reste avec nous.

Amen.

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 2 mars 2024

François■

Message du Saint-Père

25-26 mai 2024

Message du Saint-Père

25-26 mai 2024

pour lapremièreJournée

Mondiale

desEnfant s

Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux Et maintenant, je veux

■■

confiance et sérénité. Jésus aussi

priait toujours le Père. Et savez-vous

comment il l‛appelait ? Dans sa langue,

il l‛appelait simplement Abba, ce qui

signifie Papa (cf. Mc 14, 36). Faisons-le

nous aussi ! Nous le sentirons toujours nous aussi ! Nous le sentirons toujours

proche. Jésus lui-même nous l‛a promis

lorsqu‛il a dit : « Là où deux ou trois

CC

lieu à Rome les 25 et 26 mai. C‛est

pourquoi je vous recommande de

toujours écouter attentivement les toujours écouter attentivement les

histoires des grands : de vos mamans, histoires des grands : de vos mamans, histoires des grands : de vos mamans, histoires des grands : de vos mamans,

de vos papas, de vos grands-parents de vos papas, de vos grands-parents

et de vos arrière-grands-parents ! […].et de vos arrière-grands-parents ! […].

Page 5

ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 55

Dimanche 19 mai 202

laP Parole DDominicale

Dimanche de Pentecôte - Année B

Prière introductive :

Béni sois-tu, Sei gneur Jésus ! Toi qui nous

sanctifies par l’Esprit, donne-nous l’Esprit

d’amour et de perfection.

Points de réflexion :

En lisant le récit de la Pentecôte, on pourrait

à bon droit se poser quelques questions :

« Sous l’action de l’Esprit, les Apôtres

sont devenus d’intrépides messagers

de l’Évangile » ! N’a-t-on pas du mal à les

reconnaître ? Que s’est-il donc passé ? Quel

message nous adressent-ils en ce jour ?

Retenons avant tout propos sur l’Esprit Saint

que, avant d’être chrétienne, la Pentecôte

était et demeure encore aujourd’hui

une fête juive.

➊ A l’origine, elle fut instituée pour

commémorer chaque année le temps de

la moisson et des prémices. C’est donc

une fête agricole (cf. Ex 23,16 ;34,22) qui se

célébrait cinquante jours après la Pâque,

d’où son nom de « Pentecôte », c’est-à-dire

« cinquante ». Plus tard, après le retour de

l’exil babylonien, la fête de la Pentecôte

change progressivement de signification

pour devenir la commémoration de

l’Alliance et du don de la Loi sur le Mont

Sinaï. Et si la Pentecôte chrétienne a eu lieu

en cette même célébration, c’est bien

qu’elle inaugure les temps nouveaux

marqués par la Loi de l’amour. Par la

Pentecôte, les Apôtres, réunis avec

La Vierge Marie, recevant l’Esprit

Saint devenaient le Nouveau

peuple de Dieu fondé sur la Loi

de l’Amour.

➋ Les nombreux symbolismes

contenus dans les textes

liturgiques de ce jour peuvent

nous aider à mieux saisir le sens

de l’événement ainsi que le rôle de

l’Esprit-Sint dans l’Église et dans le monde.

Le Souffle : Dans le langage biblique, le

souffle est un symbole de la présence de

Dieu. Jésus a dit à Nicodème : « Le vent

souffle où il veut : tu entends le bruit qu’il

fait, mais tu ne sais pas d’où il vient où il

va. Il en est ainsi de tout homme qui est né

du souffle de l’Esprit » (Jn 3,8) Au soir de

la Résurrection, c’est encore par un souffle

que le Christ donna l’Esprit aux Disciples

(Jn 20,22). Le souffle est imprévisible ; il est

porteur de nouveautés.

…et les langues de feu : A trois reprises,

Saint Luc affirme qu’avec les langues de feu,

chacun entendait les disciples proclamer

les louanges de Dieu dans sa propre langue.

Il présente ainsi l’Esprit Saint comme une

force mystérieuse, irrésistible, qui réalise

l’unité dans la diversité, à travers le prodige

du don des langues.

➌ Précisons cependant que, selon le récit

de la Pentecôte, le prodige auquel assistent

les foules accourues pour voir les Apôtres,

ce n’est pas le fait de les entendre parler

des langues étrangères, mais plutôt de

comprendre dans leur propre langue

le message proclamé. C’est donc l’Esprit

Lui-même qui pose le principe de toute

évangélisation : ceux qui sont appelés à la

foi n’ont pas à renoncer à leur langue et à

leur culture pour adopter celles des Juifs,

chacun est appelé à comprendre dans sa

propre culture le message évangélique, car

Dieu veut être loué et proclamé dans toutes

les langues.

➍ Enfin, retenons que l’Esprit Saint opère

à travers les Sacrements essentiellement

de deux manières : -Il intervient d’abord

en conférant la puissance sanctificatrice

aux Sacrements, indépendamment des

dispositions de celui ou celle qui le donne

ou le reçoit. L’Esprit Saint agit également

dans l’âme de celui ou celle qui reçoit les

Sacrements en le disposant à bénéficier

pleinement de la grâce accordée. Force

imprévisible, l’Esprit-Saint est également

le dispensateur des charismes qui animent

la vie de l’Église. L’essentiel est de savoir

les accueillir avec humilité, dans le

discernement, la prière et la disponibilité

à la volonté de Dieu.

Je dialogue avec Jésus :

Seigneur, en ce jour où tu as réalisé ta

promesse d’envoyer un défenseur, le

paraclet sur nous pour faire de nous tes

témoins. Souffle encore sur chacun de

nous et répands ton Esprit Saint sur ton

Eglise qui, plus que jamais a besoin

d’évangéliser et de s’évangéliser

par ta loi d’Amour. Renouvelle ton

Eglise et que ton Esprit Saint prenne

les commandes de notre vie ! Amen !

Bonne fête de la pentecôte à tous.

Père Narcisse Yémalo Lokossou

Paroisse du Françoi

s ■

Actes 2,1-11 • Psaume 103 (104) • Galates 5,16-25 • Jean 15,26-27 ; 16,12-15

LITURGIE

change progressivement de signification

pour devenir la commémoration de

l’Alliance et du don de la Loi sur le Mont

Sinaï. Et si la Pentecôte chrétienne a eu lieu

en cette même célébration, c’est bien

qu’elle inaugure les temps nouveaux

marqués par la Loi de l’amour. Par la

Pentecôte, les Apôtres, réunis avec

La Vierge Marie, recevant l’Esprit

Saint devenaient le Nouveau

Les nombreux symbolismes

contenus dans les textes

liturgiques de ce jour peuvent liturgiques de ce jour peuvent

nous aider à mieux saisir le sens

de l’événement ainsi que le rôle de

à la volonté de Dieu.

Je dialogue avec Jésus :

Seigneur, en ce jour où tu as réalisé ta

Je dialogue avec Jésus :

Seigneur, en ce jour où tu as réalisé ta

Je dialogue avec Jésus :

promesse d’envoyer un défenseur, le

paraclet sur nous pour faire de nous tes

témoins. Souffle encore sur chacun de

nous et répands ton Esprit Saint sur ton

Eglise qui, plus que jamais a besoin

d’évangéliser et de s’évangéliser

par ta loi d’Amour. Renouvelle ton

Eglise et que ton Esprit Saint prenne

les commandes de notre vie ! Amen !

Bonne fête de la pentecôte à tous.

Page 6

ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 6826

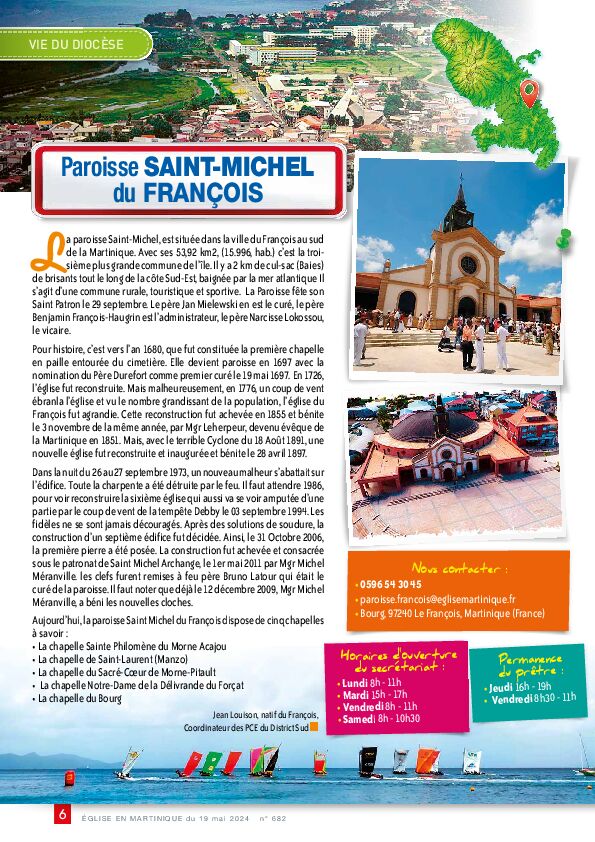

Paroisse SAINT-MICHEL

du FRANÇ OIS

L

a paroisse Saint-Michel, est située dans la ville du François au sud

de la Martinique. Avec ses 53,92 km2, (15.996, hab.) c’est la troi-

sième plus grande commune de l’île. Il y a 2 km de cul-sac (Baies)

de brisants tout le long de la côte Sud-Est, baignée par la mer atlantique Il

s’agit d’une commune rurale, touristique et sportive. La Paroisse fête son

Saint Patron le 29 septembre. Le père Jan Mielewski en est le curé, le père

Benjamin François-Haugrin est l’administrateur, le père Narcisse Lokossou,

le vicaire.

Pour histoire, c’est vers l’an 1680, que fut constituée la première chapelle

en paille entourée du cimetière. Elle devient paroisse en 1697 avec la

nomination du Père Durefort comme premier curé le 19 mai 1697. En 1726,

l’église fut reconstruite. Mais malheureusement, en 1776, un coup de vent

ébranla l’église et vu le nombre grandissant de la population, l’église du

François fut agrandie. Cette reconstruction fut achevée en 1855 et bénite

le 3 novembre de la même année, par Mgr Leherpeur, devenu évêque de

la Martinique en 1851. Mais, avec le terrible Cyclone du 18 Août 1891, une

nouvelle église fut reconstruite et inaugurée et bénite le 28 avril 1897.

Dans la nuit du 26 au 27 septembre 1973, un nouveau malheur s’abattait sur

l’édifice. Toute la charpente a été détruite par le feu. Il faut attendre 1986,

pour voir reconstruire la sixième église qui aussi va se voir amputée d’une

partie par le coup de vent de la tempête Debby le 03 septembre 1994. Les

fidèles ne se sont jamais découragés. Après des solutions de soudure, la

construction d’un septième édifice fut décidée. Ainsi, le 31 Octobre 2006,

la première pierre a été posée. La construction fut achevée et consacrée

sous le patronat de Saint Michel Archange, le 1er mai 2011 par Mgr Michel

Méranville. les clefs furent remises à feu père Bruno Latour qui était le

curé de la paroisse. Il faut noter que déjà le 12 décembre 2009, Mgr Michel

Méranville, a béni les nouvelles cloches.

Aujourd’hui, la paroisse Saint Michel du François dispose de cinq chapelles

à savoir :

• La chapelle Sainte Philomène du Morne Acajou

• La chapelle de Saint-Laurent (Manzo)

• La chapelle du Sacré-Cœur de Morne-Pitault

• La chapelle Notre-Dame de la Délivrande du Forçat

• La chapelle du Bourg

Jean Louison, natif du François,

Coordinateur des PCE du District Sud

■

Horaires d'ouverture

du secrétariat :

• Lundi 8h - 11h

• Mardi 15h - 17h

• Vendredi 8h - 11h

• Samedi 8h - 10h30

Permanence

du prêtre :

• Jeudi 16h - 19h

• Vendredi 8h30 - 11h

Nous contacter :

• 0596 54 30 45

• paroisse.francois@eglisemartinique.fr

• Bourg, 97240 Le François, Martinique (France)

VIE DU DIOCÈSE

Page 7

ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 7

Eduquer son enfant en 2024 se révèle être un véritable défi face à une société hyper

connectée et en perpétuelle évolution.

Les méthodes éducatives doivent donc évoluer et s’adapter à la société d’une part et d’autre

part aux différents stades de développement de l’enfant.

Il n’y a pas de mode d’emploi ni de formules magiques mais voici quelques principes

fondamentaux qui pourraient vous aider, parents, à relever ce défi.

* De la naissance à 3 ans

Les parents doivent installer une base de

sécurité chez leur enfant, ce qui lui permettra

de s’ouvrir au monde, aux apprentissages et

aux relations de manière sereine.

Comment : être disponible, attentif et

répondre aux besoins fondamentaux et

émotionnels de leur tout petit. Mettre en

place des routines qui le rassurent. Exclure

les écrans durant cette période et privilégier

les interactions parents-enfant par le

langage et les jeux moteurs.

*

De 3 ans à 6 ans

C’est l’âge des apprentissages sociaux. Il

est du devoir des parents d’inculquer à leur

enfant les règles de vie en société.

Comment : l’enfant apprend par imitation.

Lui apprendre à dire bonjour, merci, pardon,

s’il te plaît. Lui apprendre à faire seul les

gestes de la vie quotidienne : manger, se

brosser les dents, se laver, s’habiller, ranger

ses affaires.

* De 6 ans et 12 ans

Période des apprentissages scolaires

fondamentaux. Les parents doivent

favoriser les apprentissages scolaires chez

l’enfant.

Comment : l’aider à organiser son travail

scolaire, l’encourager, lui enseigner l'effort

et la persévérance, le valoriser.

L’aider à développer la confiance en soi

et l’autonomie à travers la participation

aux tâches ménagères par exemple.

* A partir de 12 ans et plus

L’adolescence est marquée par de

nombreux remaniements ; période de

turbulences durant laquelle le parent

doit accompagner son enfant vers une

autonomie encore plus grande tout en lui

assurant un cadre ferme et bienveillant.

Comment : la communication parent-

enfant est un outil primordial. Instaurer

une relation de confiance par le dialogue

et l’écoute. Encourager son enfant à

s’affirmer et à développer ses capacités

de réflexion et de penser (avoir un esprit

critique) sur ce qui l’entoure. Sa liberté

doit se confronter à des règles claires.

Eduquer et instaurer des règles pour

une utilisation raisonnable et réfléchie

du portable, d’internet et des réseaux

sociaux.

Veiller à l’éducation affective et sexuelle

de son enfant.

Comment : être attentif à ses premiers

signes pubertaires. Lui expliquer et

valoriser le fait qu’il/elle grandit ; lui

apprendre à agir non pas avec le corps

et les émotions, mais aussi à exercer sa

raison et sa volonté.

Enfin, « l’éducation des enfants doit être

caractérisée par un cheminement de

transmission de la foi » (Amoris Laetitia n°

287). Bien que la foi soit un don de Dieu,

le Pape François précise que « les parents

sont des instruments de Dieu pour sa

maturation et son développement »

(Amoris Laetitia n° 287).

Comment : prendre très tôt l’habitude

de prier avec son enfant, l’emmener à

la messe, témoigner de sa foi en vivant

soi-même « l’expérience de Dieu » et

encourager l’adolescent à faire ses

« propres expériences de foi » (Amoris

Laetitia n° 288).

Eduquer son enfant demande patience

et persévérance, mais aussi par

moment d’aller à contre-courant de la

société. Alors parents, surtout ne vous

découragez pas !

Il peut être parfois nécessaire d’être

soutenu dans son rôle de parent par

des groupes de soutien (mouvement

prière des mères, les catéchistes), des

associations d’aide à la parentalité

(par exemple Alternative Espoir

0696.17.78.03) ou des professionnels

(psychologue, éducateur).

Ingrid Vestris, Psychologue

Référente de la PCE des Psychologues

Des pistes éducatives

pour l’éducation des enfants

Page 8

ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 6828

N

ous traversons une période délicate

et il est crucial de faire preuve d'une

vigilance constante pour assurer

l'éducation de nos enfants.

J’ai été élevée avec ma grand-mère en

partie et j’ai beaucoup de respect et une

attention particulière pour les personnes

âgées.

Dans la famille que nous avons créée

avec Frantz, mon époux, chaque enfant

avait un rôle précis à jouer. C’est une

règle tacite profondément ancrée dans

mes habitudes de vie et je l’ai inculqué

à mes enfants.

Dès leur plus jeune âge, j’ai enseigné à

mes enfants à assumer des responsabili-

tés à hauteur de leurs capacités, comme

ranger leurs jouets et leur chambre,

mettre le linge sale dans le panier dédié

à ça, s’habiller seul, se laver seul ou

dresser la table. En effet, manger autour

d’une table est une habitude ancrée dans

notre quotidien, car c’est le moment où

les membres de la famille se partagent les

anecdotes de la journée, leurs problèmes

ou leur joie.

En grandissant, ils ont progressivement

eu de nouvelles responsabilités, notam-

ment faire la vaisselle, les courses, par-

ticiper à la préparation des repas, et

quand mon aîné a commencé à travailler,

je lui ai appris à participer aux activités

financières de la famille tant qu’il vivait

sous notre toit.

En tant que parent catholique, je ne me

considère pas supérieur ou inférieur aux

autres parents chrétiens, et j'ai essayé

d'inculquer à mes enfants les valeurs de la

foi, notamment le pardon et la confiance.

Ma vision de l'éducation est soutenue et

enrichie par le principe chrétien de la

dignité humaine et par ma foi en Dieu.

J'ai consacré toute ma vie à l'éducation

de mes 5 enfants (2 garçons et 3 filles).

Je suis reconnaissante de ce privilège et

j'en suis également fière, avec mes erreurs

et mes réussites, qui ne manquent pas.

Mon époux et moi aimions lire et nous

avons inculqué le goût de la lecture à

nos enfants. Leur scolarité n’a pas été

un problème et je suis plutôt fière de leur

parcours scolaire, car ils avaient soif

d’apprendre.

Le principal sujet de conflit entre mon

mari et moi a été les jeux vidéo. Lui

trouvait normal que nos deux garçons

y jouent souvent. Moi, je considérais

qu’il était important de leur fixer des

limites, lui, il ne trouvait pas ça si "grave"

parce que tous les garçons de leur âge y

jouaient. Ils avaient à l’époque 16 et 14

ans. Je finissais par prendre des sanctions

comme confisquer les manettes des jeux

vidéo. Avec l’aîné de 16 ans, c’était de

plus en plus difficile. Comme tous les

adolescents, il résistait, se rebellait et

finissait même par me parler mal.

L’adolescence est une période difficile,

car les enfants s’engouffrent très vite

dans les failles du couple et cherchent à

monter un parent contre l’autre. Il faut

être solides et solidaires.

Mon mari et moi avons fini par en dis-

cuter ensemble et nous avons établi une

règle absolue, c’est de ne jamais afficher

un désaccord en leur présence.

Je réprouve les punitions corporelles. J'en

ai reçu dans mon enfance et je trouvais

ça vexant, cependant, malgré toute ma

bonne volonté, il m'est arrivé de perdre

mon calme et de donner une petite tape

sur le mollet ou le dos de la main de mes

enfants, quand ils étaient petits et qu'ils ne

respectaient pas les règles. En écrivant,

je constate qu'il y a un paradoxe dans

mon approche éducative, car on ne peut

pas inculquer aux enfants des moyens

pacifiques de régler les conflits tout en

les réprimandant physiquement. Mais

bon… C’était une façon de montrer mon

exaspération après avoir répété plusieurs

fois les mêmes interdits. Aujourd’hui, la

question ne se pose plus, car ils n'ont plus

l’âge des punitions et l'efficacité de cette

méthode n'a pas été très probante. Je ne

crois pas les avoir traumatisés. De toute

façon, je n’aspire pas à être une maman

parfaite mais une maman aimante.

Aujourd’hui, j’ai 55 ans, mon aîné à 28

ans et il s’est marié, il y a bientôt 2 ans.

Dans un mois, je serai grand-mère pour

la première fois et cela me comble de

joie. C’est une autre étape de ma vie que

j’attendais avec impatience.

Mes trois premiers enfants travaillent,

les deux derniers sont étudiants ; l’une

au Canada et la dernière au campus de

Schoelcher. Ils sont tous adultes.

Bien que les enfants aient grandi et

aient entamé leur propre parcours, nous,

parents, ne cesseront jamais de remplir

notre fonction de père et de mère. Même si

notre aide se limite à prier pour eux, bien

que cela puisse sembler peu, en réalité,

c'est déjà beaucoup.

Éloïse V,

(une maman de la paroisse de Coridon)

Témoignage

d’une maman

VIE DU DIOCÈSE

Page 9

ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 9

Dimanche 19 et lundi 20 mai, des centaines de chrétiens sont attendus sur le stade de Rivière-

Pilote pour célébrer le jubilé du Renouveau charismatique catholique de la Martinique.

Q

u’est-ce que le Renouveau

charismatique ? C’est un courant

de réveil spirituel qui traverse

l’Église et s’applique à manifester le

mystère de la Pentecôte. C’est une

expérience de la grâce de Dieu qui conduit

le chrétien à puiser dans la richesse du

christianisme. C’est la résurgence du

christianisme des origines qui était celui

des apôtres (cf. Raniero Cantalamessa).

Dans son allocution en 1975, le Pape Paul

VI avait déclaré que : « Le Renouveau

est une chance pour l’Église et pour le

monde ». C’est la réponse à la prière

du Pape Jean XXIII pour une nouvelle

Pentecôte faite au début du Concile

Vatican II. Jean Paul II parlera d’une grâce

venue à point pour sanctifier l’Église.

Le Renouveau charismatique c’est

la prise de conscience de la réalité de

l’Esprit Saint et de son action qui nous

fait découvrir personnellement que nous

sommes habités par cet Esprit qui a fait

naître l’Église et la fait renaître encore

aujourd’hui.

Le Renouveau charismatique né

aux États Unis en 1967 va très vite se

répandre et arriver en Martinique en

1974. Rapidement, les premiers groupes

de prière se sont formés au Couvent de

Cluny, au Monastère de Terreville et au

Marin à l’initiative de certains prêtres,

religieuses et laïcs.

Certains groupes sont devenus depuis

des communautés.

La colonne vertébrale du Renouveau

charismatique est l’effusion de l’Esprit

qui n’est ni un sacrement ni un nouveau

baptême mais une appropriation de la

grâce reçue au baptême.

L’effusion de l’Esprit donne un goût

nouveau pour la louange, la parole de Dieu,

les sacrements, l’écoute, l’intercession, la

vie fraternelle et le témoignage et ce sont

toutes ces activités qui vont ponctuer la

vie des groupes de prière.

Le Renouveau charismatique à travers

les groupes de prière attire les gens

de tous les milieux. Toutes les classes

sociales se côtoient en toute familiarité

particulièrement ceux qui avaient perdu

tout contact avec l’Église ou qui n’en faisait

pas partie.

Qu’elles soient en difficulté sociale

ou autre, toutes les personnes sont

accueillies comme des personnes à part

entière, non jugées mais valorisées.

Le Renouveau s’est toujours battu pour se

faire reconnaître une légitimité au sein de

l’Église. L’archevêque Mgr David Macaire

a toujours accueilli favorablement les

communautés et encouragé fortement

les groupes de prière.

L’un des fruits du Renouveau pour l’Église

est l’engagement de la grande majorité de

ses membres : auxiliaires de l’eucharistie,

catéchèse, visite des malades…

Le Renouveau charismatique est

structuré. La coordination du renouveau

charismatique qui travaille en étroite

collaboration avec l’aumônier père Nicaise

Ossébi est un service de communion au

service des groupes de prière : organiser

des rencontres, retraites, formation…

Profitons donc de ces deux jours de grâce

et de bénédiction pour célébrer le jubilé

du Renouveau charismatique et soyons

tous ensemble, unis, pour rendre grâce à

Dieu pour le chemin parcouru avec l’Esprit

Saint, pour son œuvre dans nos vies, pour

toutes les grâces reçues, les guérisons

obtenues, pour toutes les vocations

sacerdotales, religieuses et laïques, la

croissance spirituelle … et pour tous les

projets qu’il confiera à ses enfants.

Raymonde Moundangui

Coordinatrice diocésaine

du Renouveau charismatique

■

Jubilé du

Renouveau charismatique catholique

de la Martinique

Page 10

ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 68210

La femme poto-mitan,

héritière de la négresse marronne ?héritière de la négresse marronne ?

D

ans l’espace public martiniquais,

nombreuses sont les repré-

sentations esthétiques érigeant

de manière concrète ou abstraite

la figure rebelle et verticale du Nèg

Mawon, épitomé de la libération des

esclavisé.e.s et de la pratique historique

du marronnage. Rappelons que dans la

Caraïbe, le terme « marrons » désigne les

Africains esclavisés fugitifs qui se sont

libérés de l’oppression des plantations,

se cachant dans les montagnes ou dans

les lieux les plus reculés et se constituant

en communautés marronnes dans

des zones quasi-inaccessibles pour les

autorités esclavagistes. Historiquement,

les marrons ont mené de multiples

attaques contre les plantations dans le but

de libérer leurs compatriotes, d’obtenir

des ressources et d’assurer ainsi la survie

de leur communauté. Le marronnage

désigne donc les luttes fondamentales

et intrinsèques contre l’esclavage ainsi

que toutes les formes de résistance à

l’oppression, les actes de rébellion, de

sabotage et de désobéissance civile au

nom de la justice, la liberté et la dignité

humaine. L’histoire du marronnage

semble néanmoins très masculino-

centrée, à l’exception de quelques figures

emblématiques de la résistance féminine

pendant l’esclavage et pendant la période

post-abolition: la Reine Nanny, redoutable

cheffe des Marrons jamaïcains au 18ème

siècle ; l’emblématique Mulâtresse

Solitude, figure centrale de la rébellion

des esclavisé.e.s en Guadeloupe, devenue

héroïne littéraire grâce au roman d’André

Schwarz-Bart; Lumina Sophie Ruptus dite

« Surprise », fille d’esclaves affranchis

et figure marquante des rébellions

anticoloniales post-abolition, notamment

l’Insurrection de 1870 en Martinique.

Il faut dire que d’une manière générale, les

sociétés caribéennes ont mis en exergue

les figures du marronnage par le prisme de

la masculinité et les imaginaires collectifs

tendent encore à idéaliser le nègre

marron héroïque et meneur des grandes

révoltes libératrices par opposition au

nègre relativement docile et résigné au

travail forcé dans la plantation. Dans cette

même logique de construction binaire,

nos imaginaires tendent à minimiser le

rôle du « nègre de maison » au profit

du « nègre des champs » et dans le

cas des femmes esclavisées, quoi que

nombreuses à cultiver les champs, celles

qui occupaient les sphères domestiques

ont longtemps été décrites comme des

victimes passives disposant d’une moindre

capacité à la rébellion et au marronnage. Il

paraît important de préciser que dans les

plantations des Amériques, les femmes

ont été exploitées aussi cruellement que

les hommes: elles étaient forcées à planter,

faucher, désherber, récolter les champs,

que ce soit pour le tabac, la canne à sucre,

l'indigo ou le coton selon les régions et

les périodes. Dans la Caraïbe, en raison

des grandes plantations de sucre et de

tabac, les femmes esclavisées étaient

soumises à des conditions de travail

extrêmement difficiles et à des traitements

particulièrement brutaux. La dépendance

économique de la Caraïbe vis-à-vis de ces

cultures lucratives exigeait souvent une

exploitation encore plus intense et violente

des femmes esclavisées dans les champs

en raison de leur capacité à produire et à se

reproduire. Pendant l’esclavage et la traite

négrière, les corps de femmes africaines

asservies ont été cruellement torturés,

abusés sexuellement, enchaînés, écorchés

vifs, diabolisés, fragmentés, considérés

comme des outils de reproduction et

comme des biens commerciaux. Dans les

récits et les constructions socioculturelles

de la période esclavagiste, le corps de la

femme noire était représenté comme

l'antithèse du bien et du beau et comme

un corps-objet exploitable à souhait.

Néanmoins, les récits historiques associent

systématiquement les femmes noires à

leur force mythique, leur habileté, leur

capacité à résister continuellement face

Et maintenant regardez la

statue de René-Corail : c’est

une femme, une Négresse,

peut-être la Martinique,

qui, soutenant son enfant

blessé d’une main, peut-être

son enfant mort, brandit de

l’autre main une arme, elle

ne pleure pas, elle se bat [...].

Une grande Négresse, l’arme

à la main, maniant son

arme, comme ses ancêtres

la sagaie. Et bien cela,

c’est la vision martiniquaise

de la libération des Nègres.

Aimé Césaire, 22 mai 1971.

La femme poto-mitan,La femme poto-mitan,La femme poto-mitan,La femme poto-mitan,La femme poto-mitan,La femme poto-mitan,

VIE DU DIOCÈSE

‘‘

Page 11

ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 11

à l’adversité tout en protégeant leurs

progénitures nombreuses et en effectuant

des tâches aussi éreintantes que celles

de leurs homologues masculins dans

les champs. Selon l’historien barbadien

Hilary Beckles, la force mythique des

femmes d’ascendance africaine était

attribuée à leur héritage génétique, à la

masculinisation de leur morphologie et à

leur prétendue absence de sentiments et

de moralité (Beckles 1999: 135). Pourtant,

c’est bien leurs valeurs morales qui ont

limité les femmes dans leur pratique du

marronnage car ces dernières ne pouvaient

fuir en abandonnant leurs enfants. Dans

une analyse sur le marronnage, l’historien

afro-américain John Hope Franklin note

que la maternité est souvent perçue

comme un obstacle à la fuite, avec en

moyenne 81% d’hommes fugitifs, soit

environ 4 hommes pour une seule

femme. Loin d’être la manifestation d’un

manque de bravoure, les esclavisées ont eu

tendance à privilégier d’autres formes de

marronnages que la fuite, notamment les

tentatives d’empoisonnement, l’utilisation

des plantes médicinales, les infanticides,

vols, incendies, et autres formes de

sabotage. Les récits autobiographiques

de femmes esclavisées publiés à partir

du 19ème soulignent non seulement le

rôle central de la mère dans le maintien

du foyer et la préservation des ressources,

mais également les valeurs d’entraide, de

solidarité et de sororité comme piliers de

l’univers féminin de la plantation.

Pendant la période de l’esclavage, la

structure familiale était essentiellement

constituée de la mère et de ses enfants car

le mariage ne représentait pas un gage de

stabilité pour les femmes. Ces dernières

s’appuyaient davantage sur les relations

intergénérationnelles et la transmission

des valeurs et savoir-faire, généralement

de mère en fille (cuisinière, matrone,

accoucheuse, soignante par les plantes

médicinales, entre autres compétences).

Le marronnage féminin se manifestait dès

lors par le biais de multiples stratégies

détournées et silencieuses et par la mise

en œuvre d’un système de résistances

permettant la survie collective. En somme,

qu’elles aient été des guerrières fugitives

hors des plantations ou des mères

courageuses et stratèges à l’intérieur même

des habitations, les femmes esclavisées

ne peuvent pas être décrites comme de

simples victimes passives et soumises.

Comme leurs homologues masculins,

les négresses marronnes ont donc

indéniablement contribué au combat pour

la liberté, elles ont comploté pour mettre

fin au système esclavagiste, provoqué des

insurrections depuis les plantations et

imaginé des stratégies permettant la justice

et la survie de leur foyer. On comprend dès

lors le lien entre la figure héroïque de la

négresse marronne et celle de la femme

« poto-mitan », femme résiliente, mère

sacrificielle souvent seule en charge du

foyer face à des pères fuyants ou fugueurs

qui marronnent certainement eux aussi à

leur manière et en d’autres lieux, évitant

ainsi la charge du foyer. Désignant la

colonne cylindrique érigée au centre du

temple vodou haïtien, la symbolique de

la femme poto-mitan a fait son apparition

en Martinique plus d’un siècle après

l’abolition de l’esclavage, au milieu du 20

ème

siècle. Aujourd’hui décriée voire rejetée par

un certain nombre de groupes féministes

qui l’associent au fardeau de la domesticité

et de la charge mentale, la figure de la

femme poto-mitan n’en demeure pas

moins le symbole socioculturel de la force

et de la capacité de résilience des femmes.

Les stratégies de résistance deviennent

d’autant plus vitales dans le contexte

martiniquais actuel où plus de 40% des

familles sont monoparentales menées

majoritairement par des femmes (9 fois

sur 10) dont 39% vivent en dessous du seuil

de pauvreté, soit 6 familles sur 10 selon les

chiffres de l’INSEE en 2023.

De nombreuses femmes martiniquaises

dites « poto-mitan » pratiquent sans

doute à leur manière et malgré elles l’art

du marronnage au quotidien, en défiant

les oppressions capitalistes et sexistes,

en faisant preuve de débrouillardise, en

développant des systèmes de solidarité

familiale, en organisant des coups de mains,

des micro-crédits informels, en résistant

autrement et en réclamant sans relâche des

sociétés plus équitables. Par ailleurs, en ce

mois de mai, mois des commémorations

de l’abolition de l’esclavage en Martinique

obtenue suite aux révoltes des esclavisé.e.s

du 22 mai 1848, il semble opportun de relire

le discours

prononcé par

Aimé Césaire

cité en

préambule,

lors de

l’inauguration

de la statue

qui symbolise

la libération des

esclavisé.e.s, œuvre

réalisée par l’artiste

martiniquais Khôkhô René-Corail. Il y a

plus de cinquante ans en effet, le 22 mai

1971 à Trénelle, Fort-de-France, le chantre

de la Négritude affirmait publiquement

l’agentivité historique des femmes

esclavisées et la généalogie féminine de

la résistance martiniquaise, envisageant

ainsi une nouvelle grille de lecture du

marronnage contemporain par le prisme

du féminin. Il semble dès lors urgent de

repenser le mythe de la femme « poto-

mitan » à la lumière de l’histoire des luttes

anti-esclavagistes qu’il faut a fortiori

relier aux luttes contemporaines pour

les réparations des séquelles laissées

par l’esclavage. En définitive, il s’agirait

pour nous d’habiter la terre autrement, de

co-construire des systèmes plus efficients

de solidarité locale durable à l’attention

des familles en difficulté économique,

de nous engager collectivement et de

résister autrement. Il s’agit véritablement

pour nous de lutter pour la construction

d’un monde plus équitable au croisement

de la justice raciale, sociale, économique,

environnementale et de l’égalité hommes-

femmes car « il s'agit de la combativité de

celles et ceux qui ne renoncent jamais à

façonner la vie, à se charger du monde,

à inventer l'avenir ». (Christiane Taubira,

Nous habitons la Terre).

Myriam Moïse

Maître de conférences en études culturelles

Unité Mixte de Recherche PHEEAC

Pouvoir

•Histoire •Esclavage•

Environnement•

Atlantique•Caraïbe

CNRS, UMR8053

Université des Antilles,

Martinique.

Organisatrice du colloque

Caribbean Mundus :

Pouvoir, Histoire, Post-Esclavages,

23-25 mai 2024, Campus de

Schoelcher.

Contact : caribbeanmundus@gmail.com

■

Maître de conférences en études culturelles

Unité Mixte de Recherche PHEEAC

•

Pouvoir, Histoire, Post-Esclavages,

Page 12

ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 68212

A l'occasion des Chemins de mémoire, "Eglise en Martinique" s'est penché sur l'histoire de

la chapelle de Pontaléry au Robert. L'édifice actuel a été construit sur les fondations d'un

premier oratoire construit par des esclavisés en 1802, avec l'aide de l'abbé Champroux.

La première chapelle a été bénie le 14 août 1802. Des esclavisés l'auraient édifiée en

hommage à la Vierge Marie. Probablement détruite par le cyclone de 1891, elle aurait été

reconstruite 3 ans plus tard et dédiée à Saint Joseph.

L

'historienne Annick François-

Haugrin, présidente de la Société

des Amis des Archives de

Martinique, précise : " D'après un travail

réalisé par Emile Hayot, auteur passionné

d'Histoire, la chapelle érigée en 1802,

aurait été construite à l'initiative de

l'Abbé Champroux (curé du Robert de

1794 à 1802). Ce prêtre était arrivé en

Martinique en 1794, occupée à l'époque

par les Anglais. Prêtre réfractaire, il

avait fui la France parce qu'il refusait

de prêter serment à la Constitution

civile du clergé, votée en 1790 et qui

obligeait les prêtres à reconnaître

les institutions révolutionnaires. En

1792, l'abbé Champroux se réfugie en

Angleterre, puis rejoint la Martinique

deux ans plus tard ". (cf "Histoire de

l'antiesclavagisme catholique en

Martinique", équipe Cap 170 sous la

direction de Annick François-Haugrin

publié par l'association diocésaine

de la Martinique).

En 1802, la Martinique repasse

sous la domination française.

L'abbé Champroux finit par prêter

serment à la Constitution. Mais le passage

en Martinique du prêtre réfractaire fut

de courte durée. Le mois d’octobre

de la même année, Dubuc de Rivery,

propriétaire terrien au Robert, porte

plainte auprès des autorités, contre

l'abbé, pour avoir construit un oratoire

réservé aux esclavisés, sur son habitation.

Le 3 novembre 1802, l'abbé Champroux

est expulsé de la Martinique.

L'oratoire construit en 1802 à Pontaléry,

dédié à la Vierge libératrice, portait

l'inscription : " Appui des esclaves, priez

pour nous ". L'origine du sanctuaire s'est

perdue et la chapelle construite après

le cyclone de 1891, a été dédiée à Saint-

Joseph.

Résidant au Robert

depuis de longues

années, Annick

François-Haugrin

se souvient de l'ac-

tion du père Zénon

à la fin des années

1990 pour redonner

vie à la chapelle. "

L'oratoire est sur un

terrain privé, il n'a

jamais été dans le

patrimoine du dio-

cèse, ni même de la

paroisse ", précise-

t-elle. " Autrefois,

les gens y allaient

assidûment. La chapelle Saint-Joseph

est restée lieu de culte très longtemps.

Après le départ du père Zenon, elle a

été à nouveau, laissée à l'abandon. Ça

serait bien de s'y intéresser de nouveau,

d'y faire des fouilles pour retrouver les

fondations de l'ancienne chapelle. En

Martinique, on a peu de lieu de souvenir

comme celui-ci".

Virginie Monlouis-Privat ■

La chapelle de Pontaléry,

lieu de mémoire

VIE DU DIOCÈSE

l'antiesclavagisme catholique en

Martinique", équipe Cap 170 sous la

direction de Annick François-Haugrin

publié par l'association diocésaine

de la Martinique).

d'Histoire, la chapelle érigée en 1802,

L'abbé Champroux finit par prêter

d'Histoire, la chapelle érigée en 1802,

sous la domination française.

d'Histoire, la chapelle érigée en 1802,

direction de Annick François-Haugrin

publié par l'association diocésaine

de la Martinique).

depuis de longues

années, Annick

se souvient de l'ac-

tion du père Zénon

à la fin des années

vie à la chapelle. "

terrain privé, il n'a

jamais été dans le

cèse, ni même de la

t-elle. " Autrefois,

Page 13

ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 13

La Pastorale de la culture de Rivière-Salée ■

Pour la 7

ème

année consécutive, la paroisse Saint-

Jean-Baptiste de Rivière-Salée organise un

programme de manifestations dans le cadre du

souvenir de l’esclavage et de son abolition. Ce

chemin de mémoire a pour vocation de rassembler

les paroissiens du diocèse mais aussi tous ceux qui

se sentent concernés par cette lutte historique.

P

our l’Église, c’est avant tout mettre en lumière l’action du Dieu intemporel,

un Dieu fidèle qui libère hier, aujourd’hui et demain.

Cette commémoration s’articule autour d’une dimension à la fois

spirituelle, historique et culturelle.

Cette année, l’accent sera mis sur les apports vestimentaires, le savoir-faire que

nous avons hérité de cette période de l’esclavage. L’habit créole, marqueur

social fort a été porté jusqu’au début du XX

e

siècle en Martinique. Les tenues

que portent les femmes créoles obéissent à des règles précises : elles vont

révéler leur histoire : leur âge, leur classe sociale, les circonstances et les mœurs.

La manifestation se déroulera selon le

programme suivant :

➊Mardi 21 mai 2024

17h30 :messe à l’église de Grand-

Bourg.

➋ 19h à 20h15 : Animation culturelle sur

le parvis de l’église avec la participation

d’artistes : Émile Pelti, Murielle Bedot,

Alfred Varasse, de Thierry Commin

du CVM (Collectif du Patrimoine

Vestimentaire Martiniquais).

➌ 20h30 :Marche aux flambeaux en

direction de l’église de Petit-Bourg sous

le signe du pardon, de la réconciliation et

de la guérison dans nos familles et entre

nos communautés (bus pour le retour).

➍ 21h à 6h :Exposition de Saint sacrement

à l’église de Petit-Bourg.

➎ Mercredi 22 mai 2024

7h :Messe en créole à l’église de Petit-

Bourg.

Commémoration de l’abolition de l’esclavageCommémoration de l’abolition de l’esclavage

à la paroisse de Rivière-Saléà la paroisse de Rivière-Saléee

du mardi 21 mai au mercredi 22 mai 2024

Sonjé, prédjé é adoré

Page 14

ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 68214

Un regard d’espérance sur la Martinique d’aujourdhui

De la libération à la liberté :

DE LA LIBÉRATION À LA LIBERTÉDOSSIER

« C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et

ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d’un esclavage. »

(Galates 5,1)

Le mois de mai en Martinique est l’occasion pour beaucoup d’entre nous de fêter ou de

commémorer des événements tant religieux qu’historiques. Aujourd’hui, quel est leur

impact sur la société martiniquaise ? Quel regard d’espérance pouvons-nous y apporter ?

➊L’espoir d’une Martinique meilleure

L

’organisme « Contact Entreprise »

dans un document très intéressant

a livré quelques pistes pour

rendre la Martinique attractive. Je les

partage avec vous :

« Imaginons une Martinique intense où

le beau est une valeur nationale et où

la culture et la fête sont omniprésentes.

Imaginons cette expérience unique au

monde où nous sommes plongés au

cœur d’un éden, d’un verger généreux et

luxuriant qui s’offre à tous. Le beau serait

présent partout. La route deviendrait un

jardin, un parcours de découverte, où

les ronds-points, les ouvrages d’arts et

d’autres aménagements routiers seraient

des œuvres artistiques où les paysages

seraient magnifiés, où les points de vue

seraient dégagés, et ou les à-côtés seraient

parsemés de fleurs, d’arbres grandioses

et de fruits à portée de mains. Notre

biodiversité, notre nature généreuse,

nos nombreux artistes exprimeraient

ainsi leurs magnificences. Chaque

saison, chaque mois, chaque semaine

est ponctuée par un évènement où la

proximité et la convivialité s’expriment, où

la communion des martiniquais suscite

l’attraction et invitent les vacanciers, les

touristes à se mêler à notre allégresse

et à notre chaleur locale authentique.

Voici une Martinique intense qui nous

consolide et nous ouvre au monde. »

D’autres signaux permettent d’espérer

une Martinique meilleure. On les trouve

tant dans le domaine économique,

politique que social.

Au niveau économique, en 2023, plusieurs

secteurs d’activité progressent. Le

secteur de la construction enregistre une

croissance de 3 %, dépassant désormais

le niveau d'activité d'avant la crise. Le

secteur de la manufacture dépasse

de 19 % son niveau d'activité de 2022,

tandis que les secteurs de l'hébergement

et de la restauration, particulièrement

touchés par les restrictions sanitaires,

ont connu une progression de 32 % par

rapport à 2022, confirmant la reprise déjà

détectée depuis avril 2022. Le secteur

de l'agriculture, de la pêche et de la

sylviculture représente 4 % de l'activité

économique de la Martinique en janvier

2023, avec un niveau d'activité dépassant

de 79 % celui de l'année précédente.

Globalement, le niveau d'activité du

mois de janvier 2023 est le meilleur des

cinq dernières années, et le nombre

d'opérateurs économiques ayant

Page 15

ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 15

A

près de longs mois de luttes

et de révoltes acharnées, une

simple plume a transformé à tout

jamais le statut juridique de l’Homme noir

esclave1. Il passe dès lors de la condition

d’objet mobilier, n’ayant pas plus de

valeur qu’une simple chose inerte, telle

une table ; à un être humain à part entière,

un citoyen de la République française,

ayant des droits, des devoirs et des

obligations. Cette première libération a

un effet retentissant sur la communauté.

Elle est le Saint Graal d’une liberté tant

attendue et tant espérée.

En pratique, cette dénomination nouvelle

de l’esclave libre de 1848, reste tout de

même abstraite sur un territoire construit

pour l’essentiel sur la hiérarchisation

des classes sociales et sur des préjugés

abjects lesquels transcendent à

l’époque tout décret institutionnel. Face

à ces nombreux souffles discriminants,

la doctrine républicaine de l’intégration

2

de la population martiniquaise à celle de

la population de la France hexagonale

ne faiblit pas, bien au contraire. Une

multitude d’actions émerge afin que

soient véritablement reconnus les droits

et devoirs tant désirés par une population

trop longtemps bafouée.

De la représentation des Antilles au

Parlement (décret du 8 septembre 1870),

en passant par la départementalisation

(loi n°46-451 du 19 mars 1946) puis à la

promulgation de la loi dite Taubira

(loi n°2001-434 du 10 mai

2001) érigeant l’esclavage

au rang de crime contre

l’humanité, d’éminentes figures politiques

et intellectuelles n’ont jamais cessé de

militer pour l’amélioration des conditions

de vie de la population martiniquaise.

Tant qu’il y aura des hommes et des

femmes soucieux d’avoir un impact positif

et novateur dans le développement

et l’accroissement économique, social

et politique de la Martinique, celle-ci

continuera son évolution vers un

rayonnement international plus fort.

Julie Rapon ■

déposé leur déclaration de chiffre

d'affaires est en constante augmentation

depuis les trois dernières années, ce

qui permet de confirmer un rattrapage

de l'activité, voire un dépassement

des performances économiques

quantitatives comparativement aux

années précédentes, y compris celle

antérieure à la crise. Cette tendance

encourageante reflète le dynamisme

économique de la Martinique et laisse

entrevoir un avenir prometteur pour l'île

caribéenne.

Au niveau politique, des initiatives sont

prises pour le retour au pays des jeunes

martiniquais. En effet, en 2040, si rien

ne change, la Martinique deviendra un

territoire bordé d’eau turquoise, à la

biodiversité entretenue, aux paysages

luxuriants ou urbains mais dépeuplés,

privé de joie de vivre et d’entreprendre,

habité de souvenirs et de désamour.

Y vivra une population appauvrie et

vieillissante, entourée de nostalgie et

d’Histoire. L’avenir institutionnel de la

Martinique que certains appellent de

leurs vœux peut être une solution mais

pas la seule même si le congrès des élus

en 2023 a abordé des sujets touchant

à la vie quotidienne de la population

martiniquaise entre autres : coût de

la vie, insécurité, crise économique,

transport collectif, santé, eau, transition

énergétique, gestion des déchets.

Au niveau social, malgré des mouvements

de grève qui durent en longueur à

cause d’incompréhensions

et parfois frisent la vio-

lence, les négociations

souvent sous l’égide

de professionnels

(Inspecteurs du tra-

vail, médiateurs…)

permettent de trou-

ver un terrain d’en-

tente privilégiant le

dialogue et le compro-

mis.

Au niveau culturel, on assite à retour

aux sources à travers les danses du pays

le « bèlè » notamment. Mais d’autres

musiques sont mises en valeur : zouk,

jazz, rap… Beaucoup d’artistes font la

fierté de la Martinique dans l’hexagone

et dans le monde.

En guise de conclusion, je reprends celle

figurant dans Martinique attractive et

qui reste d’actualité : « Les projets ne

manquent pas. Le temps n’est plus à la

diplomatie. Les hommes d’actions sont

demandés. L’audace et le courage

sont requis. Il faut inventer le

futur et le diriger vers une

Martinique enracinée

et contemporaine,

historique et connectée.

C’est l’affaire de tous

afin de construire ce

XXI

ème

siècle attractif et

humaniste. »

Yves-Marie G. ■

cause d’incompréhensions

et parfois frisent la vio-

lence, les négociations

tente privilégiant le

dialogue et le compro-

demandés. L’audace et le courage

sont requis. Il faut inventer le

futur et le diriger vers une

Martinique enracinée

et contemporaine,

XXI

humaniste. »

du 19 mai 2024 – n° 682 15

promulgation de la loi dite Taubira

(loi n°2001-434 du 10 mai

2001) érigeant l’esclavage

au rang de crime contre

A

près de longs mois de luttes abjects lesquels transcendent à l’humanité, d’éminentes figures politiques

➋Une amélioration des conditions de vie en Martinique

2

Article 6 de la Constitution du 5 fructidor an II

dispose que « les colonies seront soumises à la même

loi constitutionnelle que le territoire de la métropole ».

Page 16

ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 68216

DE LA LIBÉRATION À LA LIBERTÉDOSSIER

➌Construire la liberté, fruit

de la libération effective

L

’impulsion de Victor Schoelcher.

« Le gouvernement provisoire

considérant que l'esclavage est un

attentat contre la dignité humaine : qu'en

détruisant le libre arbitre de l'homme,

il supprime le principe naturel du droit

et du devoir ; qu'il est une violation

flagrante du dogme républicain : Liberté,

Égalité, Fraternité, décrète :

Article premier. L'esclavage est

entièrement aboli dans toutes les colonies

et possessions françaises »

Si le salut est l’objet fondamental de la

théologie chrétienne, la liberté est une

quête perpétuelle et essentielle des

hommes en société. En Martinique, la

période de l’esclavage a été jusqu’en 1848

le lieu de la quête de cette liberté pour

ceux qui en étaient privés. Les esclaves

ont été les premiers à réclamer cette

liberté. D’autres hommes et femmes les

ont aidés dans leur combat ; à savoir le

moine franciscain Épiphane de Moirans,

Cyrille Brissette, Victor Schoelcher, Mère

Anne-Marie Javouhey de la congrégation

des sœurs de saint Joseph de Cluny et

bien d’autres encore. En tant que chrétien

sans oublier les souffrances et luttes des

hommes et des femmes qui l’ont arraché,

cette liberté d’abord est un don de Dieu.

Un fois la liberté obtenue après la

promulgation du décret d’abolition

de l’esclavage officiellement le 23 mai

1848, les conditions matérielles des

anciens esclaves n’ont guère changé.

Ces derniers vivent comme avant dans

la même pauvreté, la libération n’a pas

produit la liberté. La sortie de l’Egypte

sera le début d’une longue marche pour

passer de la libération à la liberté comme

une forme de salut. Christophe Chamalet,

un théologien pense que : « Les chrétiens

l’oublient souvent, mais le « salut » ne

consiste pas seulement en l’événement

de la libération. Il s’agit en effet de

continuer de vivre dans la liberté ! ... »

3

En effet, nous dit Chamalet : « la liberté

reçue doit être maintenue, préservée ».

Depuis le 22 mai 1848, la libération des

esclaves a été obtenue. Mais c’est toute

la société martiniquaise qui était à ce

moment appelée à la liberté. Comment

maintenir tous les pas accomplis en

direction de cet idéal de liberté ? Les

offensives pour un retour en arrière vers

l’esclavage peuvent venir de l’extérieur

de groupes d’anciens captifs, mais il peut

aussi venir de l’intérieur. Si le retour à

l’esclavage ancien n’est pas possible,

cela n’évite pas la menace d’un nouvel

esclavage. En ce sens, Saint Paul n’hésite

pas à mettre en garde sa communauté en

disant : « Il y avait pourtant les faux frères,

ces intrus, qui s’étaient infiltrés comme

des espions pour voir quelle liberté

nous avons dans le Christ Jésus, leur but

étant de nous réduire en esclavage … »

(Ga 2,4). Finalement nous comprenons

bien qu’après la libération commence le

combat permanent pour la maintenir et

faire vivre ce don de la liberté obtenue.

Comment y arriver ?

■

2

CHALAMET Christophe, « Le salut- un défi pour la

théologie », Edition Centre Sèvres, Paris 2023, P 23.

https://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-

religieuse-20231--page-15.htm

C

onstruire la liberté et la

maintenir, cela requiert de tenir

parole et assurer son rôle afin de

garder la confiance entre nous. Le « Oui

pa ni poutchi »

4

, trahisons, dérobades

et reculades, les promesses non tenues

ont érodés la confiance entre nous. En

Martinique un fort sentiment d’avoir été

trahi par les élites, se transforme en une

grande déception qui nous empêche de

nous faire confiance. Lorsque chacun

travaille uniquement pour lui-même,

sa tribu ou son clan au détriment des

autres, cela provoque la division.

En effet, on se réfugie derrière des

murs de citadelles de : ressentiments

historiques, idéologiques, raciaux, de

méfiance, philosophique, politique ou

religieux quand il faudrait construire

des ponts. Alors, sommes-nous

capables de dire personnellement

➍Construire

la liberté,

œuvre de tous

Page 17

ÉGLISE EN MARTINIQUE du 19 mai 2024 – n° 682 17

« Je » et collectivement « nous »

sommes responsables pour conserver

ce don de la liberté ? En réalité, la

liberté dans une société n'est pas

seulement une affaire de spécialistes

capable de l’organiser, mais il nous

revient chacun ensemble de la faire

fructifier en Jésus-Christ mais aussi

avec les hommes et les femmes de

bonne volonté qui partagent ce même

idéal. Nous le savons nous naviguons

dans le même bateau, dans la même

yole. La réussite sera collective, l’échec

aussi. Dans le livre de l’Exode, sur la

montagne, Dieu a parlé à son peuple, il

a donné à Moïse les tables de la loi et a

fait alliance avec Israël, de même qu’au

moment de la libération des esclaves

en 1948, Dieu fait alliance avec toute

la société Martiniquaise. Il lui a donné

la liberté en héritage.

En Martinique, avons-nous conscience

de la nécessité de faire peuple avec

l’exigence de devoir rester fidèle à

cette alliance autour de la valeur de la

liberté. Une alliance scellée dans les

larmes, la sueur et le sang des esclaves,

des hommes et des femmes qui ont su

susciter l’espérance et l’héritage d’une

nouvelle manière heureuse de vivre

dans ce pays. Une alliance entre nous

dans le respect de nos différences et

non pas de la racialisation à outrance

des problèmes jusqu’à la racialisation de

l’identité collective. Il est vrai que brandir

les blessures de l’esclavage comme

étendard est une stratégie politique qui

fonctionne bien à la Martinique. Aucun

peuple ne peut refaire son histoire. On ne

refait pas son passé. Alors, mettons notre

force, notre âme, notre intelligence à faire

de notre histoire une force et non pas un

handicap. Il faut dire que le préjugé de

couleur a encore la vie dure chez nous.

Mais nous, il nous faut en sortir. Sacraliser

la blessure du passé, rappeler l’enfer et

être amère sans évoquer la perspective

d’un bonheur avenir en commun ne nous

mènent à rien. Il nous faut sortir d’un

mode de penser passéiste qui nous fait

tourner en rond dans le ressentiment

et la rage et qui nous conduit à l’échec.

Tout projet de société doit être bâti

sur les forces de la communauté et sa

vision de la réussite et non pas sur ses

blessures et les drames du passé. Face

à notre histoire, il faudrait que nous

commencions par nous valoriser à nos

propres yeux, nous aimer nous-mêmes

et retrouver une âme collective.

■

4

Dire « Oui » ne nécessite pas de se justifier

L

a Martinique est dans l’histoire du

monde actuel telle qu’elle s’écrit

et doit avoir une claire vision de

ce qu’elle est dans son identité et ce

qu’elle veut pour les générations futures.

Ce sera le dialogue, la recherche de la

vérité, le pardon et la réconciliation

ou bien la revanche et le chaos. Nous

le savons qu’après une libération, il

n’y a pas de liberté sans engagement

autour des projets concrets qui

répondent aux besoins quotidiens de

la population. Il faut également des

symboles constructifs qui unissent le

pays au lieu de continuer à séparer les

martiniquais car il est urgent de faire

communauté. Sommes-nous conscients

que le passage de la libération à la

liberté engage notre responsabilité

personnelle et collective ? La liberté

est un don de Dieu qui se construit

dans l’histoire où chacun a son rôle à

jouer. N’avons-nous pas tout intérêt à

rassembler nos forces, notre énergie et

mettre toute notre âme dans un projet

commun utile pour travailler et réussir

ensemble sans exclure personne au lieu

de continuer à se diviser ? C’est notre

mission de chrétiens, mission d’hommes

et de femmes de bonne volonté que

d’écrire le projet d’une société apaisée

débarrassée de tous les blocages issus